2023年度から大学でデザイン画の授業をもつことになってしまった

と丁度昨年の今頃書いたのですが、1年間の授業が終わりました。

週一回、90分×2、前期15回、後期15回です。

学生さんの人数が多いのと通常の仕事も色々あったのでなかなか大変でした。

授業の名前が「デザイン画描法」というのですが、そういえば私はこれに関わるまで

「デザイン画」って言葉を使ったことがなかったのです。業界にもよるのでしょうかね。

そもそも

1:私自身、自己流で、仕事で伝わるギリギリのレベルで描いていたこと

2:準備してもらう都合上私が通常使っている画材がそのままは使えないこと

3:一般大学なのでほとんど描いたことなくても始められるようにする必要があること

から描き方から練り直しってことなので準備が悩ましいものでした。

1について、以前いた会社は周囲に絵が上手い人ばかりだったですし(直接かかわってなかったですが、クルマやバイクの部門はとんでもない人がいっぱい)、いや、受験から大学にかけてもあまり上手いほうではなかったので、頼まれたものの、引き受けていいのか?という疑念はぬぐえない状態でした。が、下手なりに方法もあるだろうとスケッチについて考えることにしました。

デザイン画を描くにあたってどんな要素が必要か考えてみると

まずは目的によって求められることが違うような。

・アイディア展開のときは分かり易さとスピード

・デザイナー以外にも見せるような完成状態を描くには正確さ、緻密さも要りますか

あと

・状況とか構図を伝えるとき、もちょっと違いそう。

ないモノを描くので

・モノに関する知識がある

・狙いを決めてイメージを構築できる

ことが必要で

そして技法

・描き方の知識(画材の使い方)

・描き方の知識(表現のノウハウ・・・3次元を2次元で表現する、形状、質感)

あと理屈を知っていてもやはり実際描くと違うので

・身体能力、調整の仕方

・描いたものの評価

あたりができる必要がある、みたいなかんじでしょうか。

技法は伝えやすいですがそれだけにならないようにしないと、などと考えて授業を構成しました。

画材については学校側からのお願いで

前期は手描きで、後期はデジタルも含めてという話でした。(昨年度まではすべて手描き)

手描きは画材の選択で手間がかかりました。

2023年から(かな?)コピック値上げということで同じ内容でも昨年度より負担が増えるので購入してもらう画材はどうしたものかと悩んだり、私が持っているものからコピックの補充液の形式が変わっていたので自分で買いなおしたり、ホワイトは昨年まで私が使ったことがなかったボールペンを使用していたようなので試したり。ちなみにボールペン型は線の細さはいいのですが、隠蔽力が少し甘いのと、出方が不安定なのと、抑揚をつけるのに向いていないので工夫がいるなという印象。

ホワイトのボールペン

後期のデジタル併用の絵ですが、私は普段、パソコンに大型の液晶タブレットを繋げてお絵かきソフトで描いているのですが、タブレットは全員持っていないこと(持っていたとしても機種ごとに対応がちがいますよね・・・)共通で持っているソフトはAdobe製品という状態です。よって、IllustratorやPhotoshopで描く工程を開発して課題にするということになります。

テキストは、人数が多いので私の説明を聞き逃しても進められるような書類と動画を用意するようにしました。とはいえ、私は方法が一定していなくて、一発でいい絵が描けるわけではないので動画は苦戦しました。撮ったものの使えなかった回も出てきていて、来年度に向けて編集しなければ、と思っている回もあります。

youtu.be

前期は4月までに、後期は夏中に、内容を用意していないと普段の仕事がやばい!と思ってはいたのですが、数回分までしかできず、後半は毎週連載状態でした。

それだけならよいのですが(よくないです)添削というプロセスがあります。手描きは紙で見たほうがよいのでしょうが、アドバイスの描きやすさと管理のしやすさから画像データで提出してもらうことにして、一人1つはなにか書いて返すというのを毎週数十人分!年末に肩が上がらなくなりました。(いや、原因は1個ではないですが)

もう一つ悩みは課題のテーマとレベル。

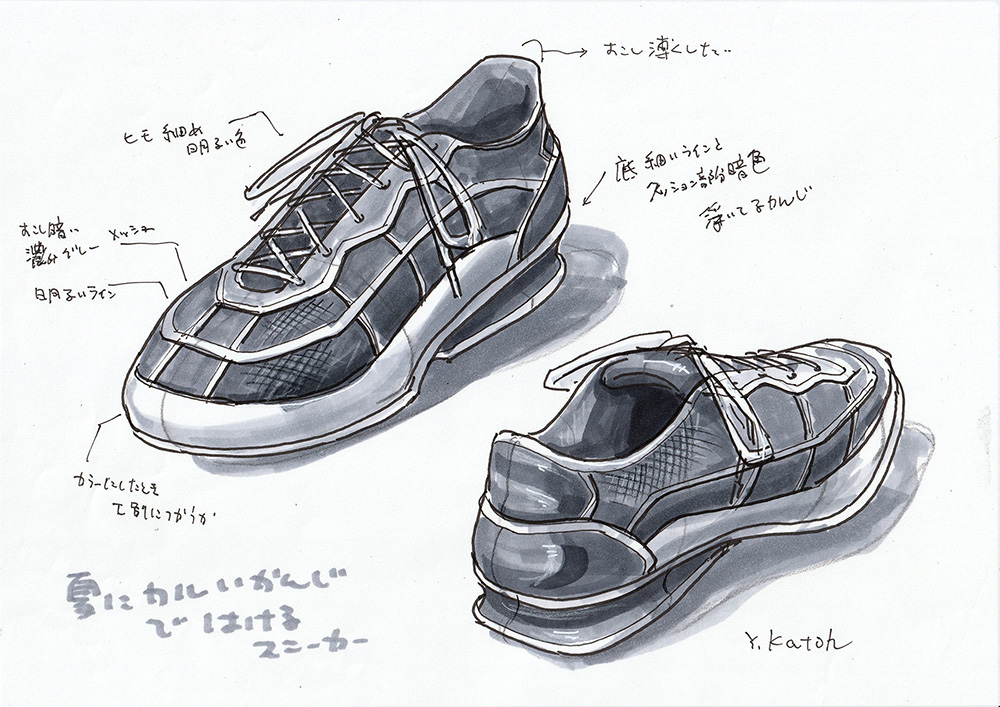

私が得意なものと学生さんの興味は違うので不得意でも練習してテーマにしたりしました。

量は結構書いてもらいました。学生さんそれぞれ、スケッチの基礎力、観察の解像度、アイディアを軽く出せるかのバランスで時間が丁度良いか違うので設定が難しいところです。

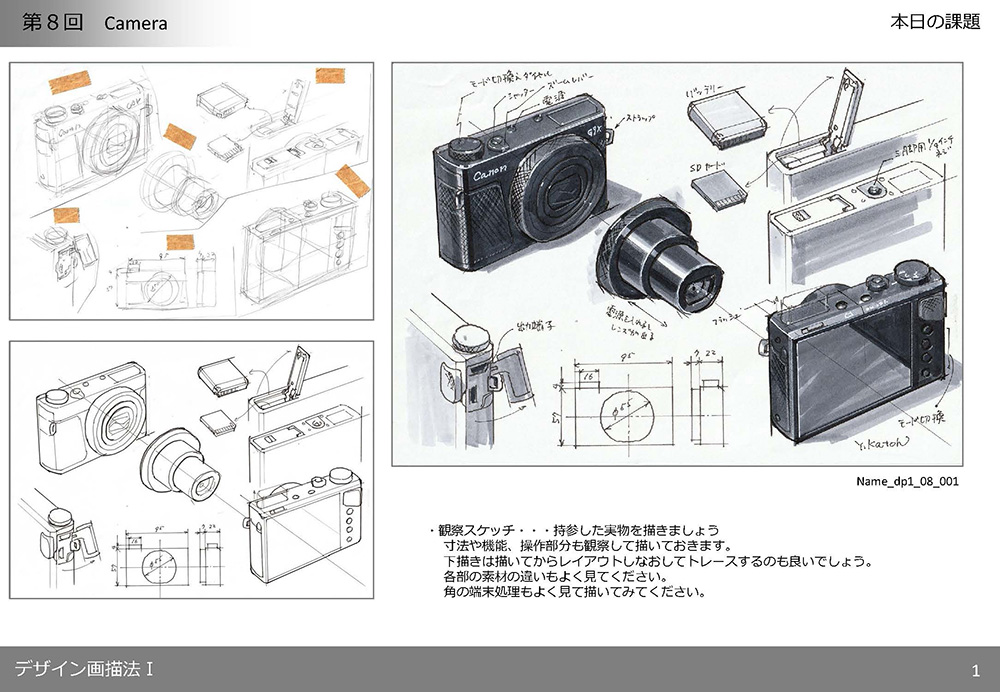

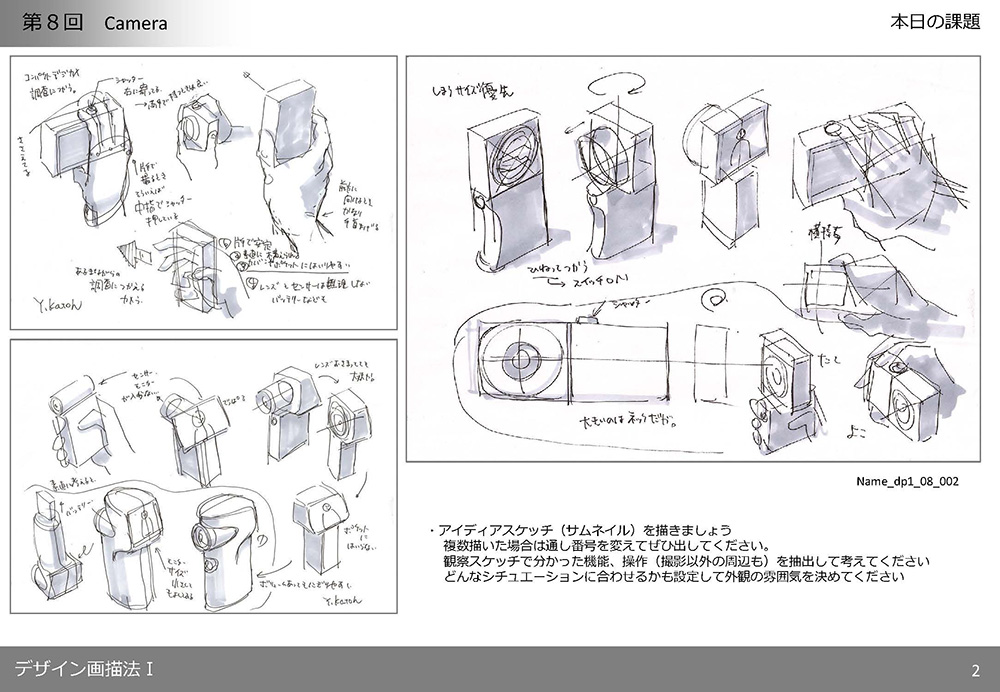

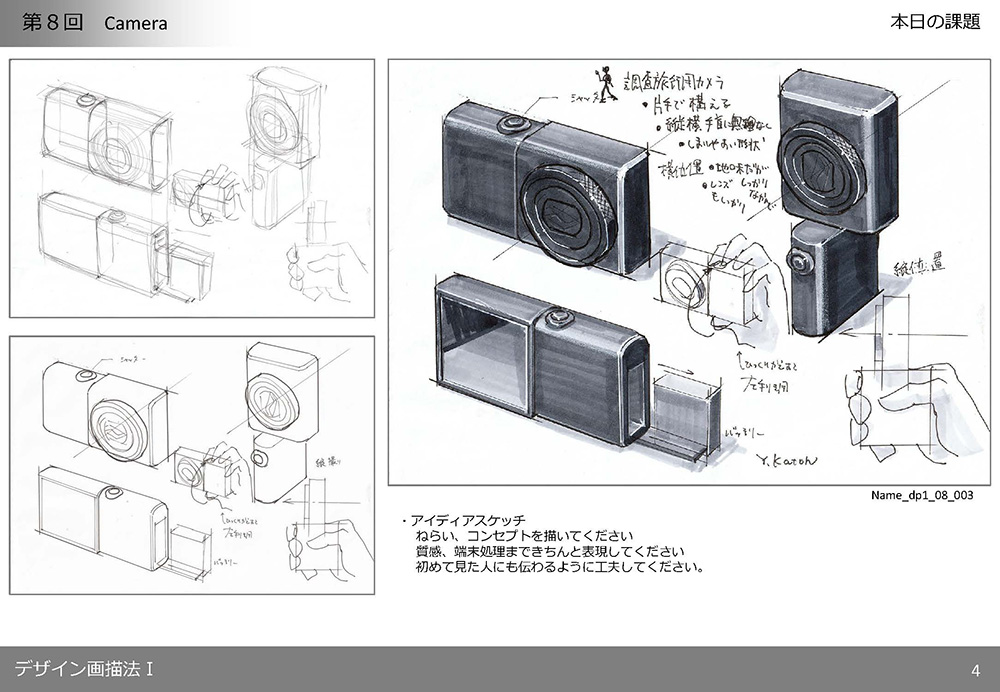

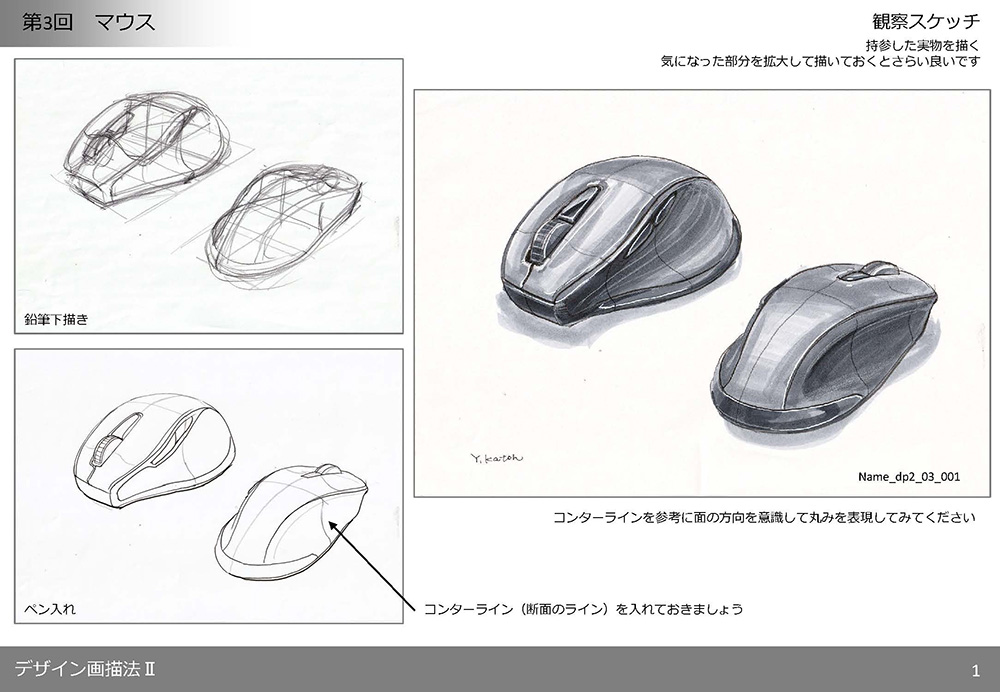

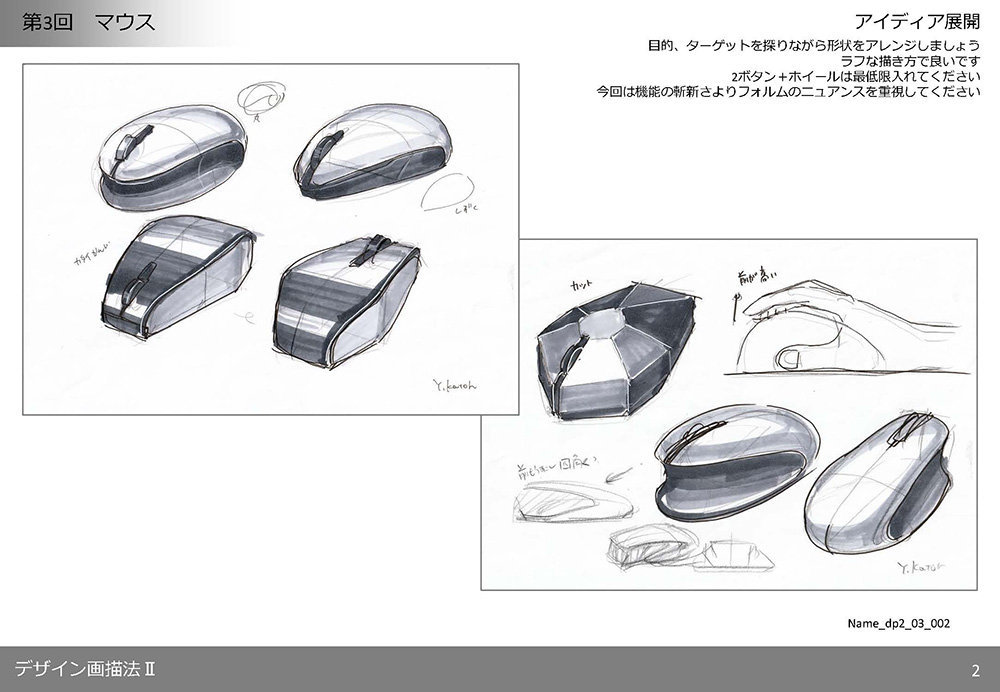

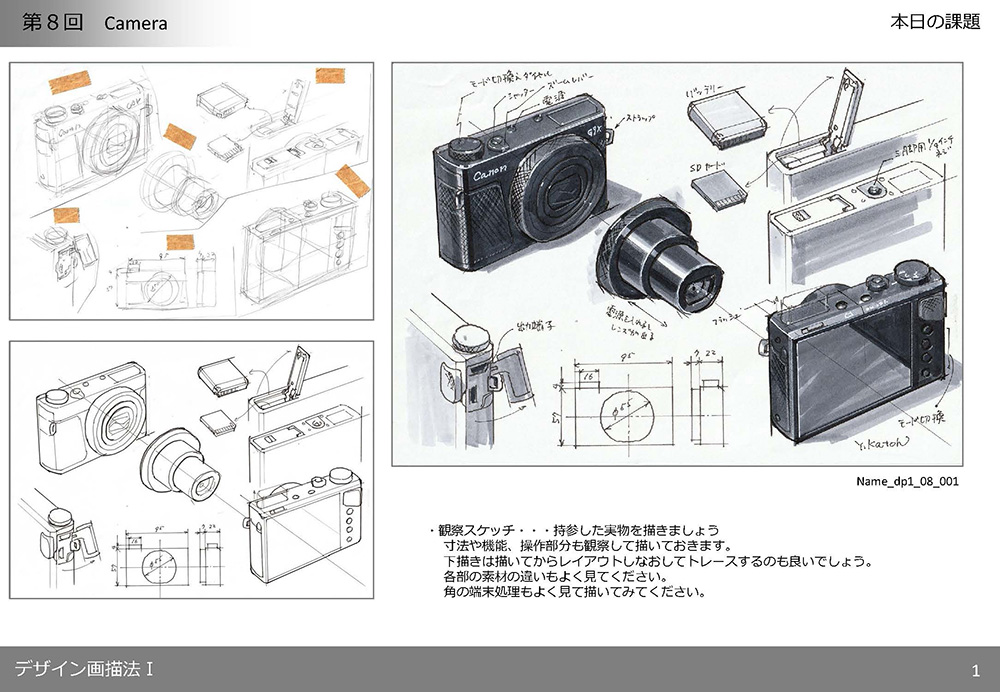

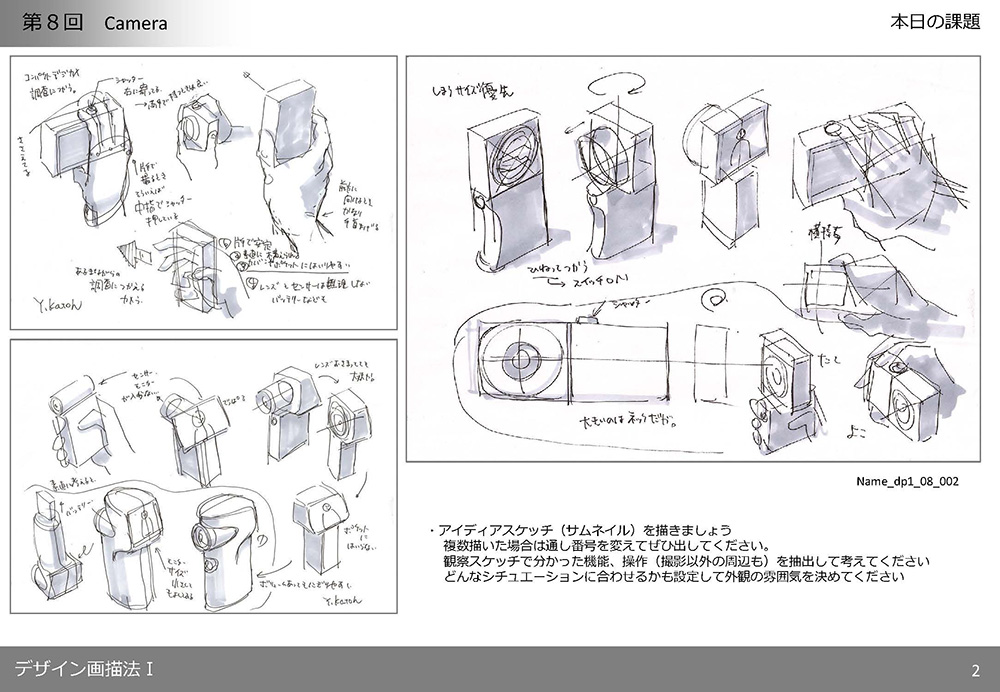

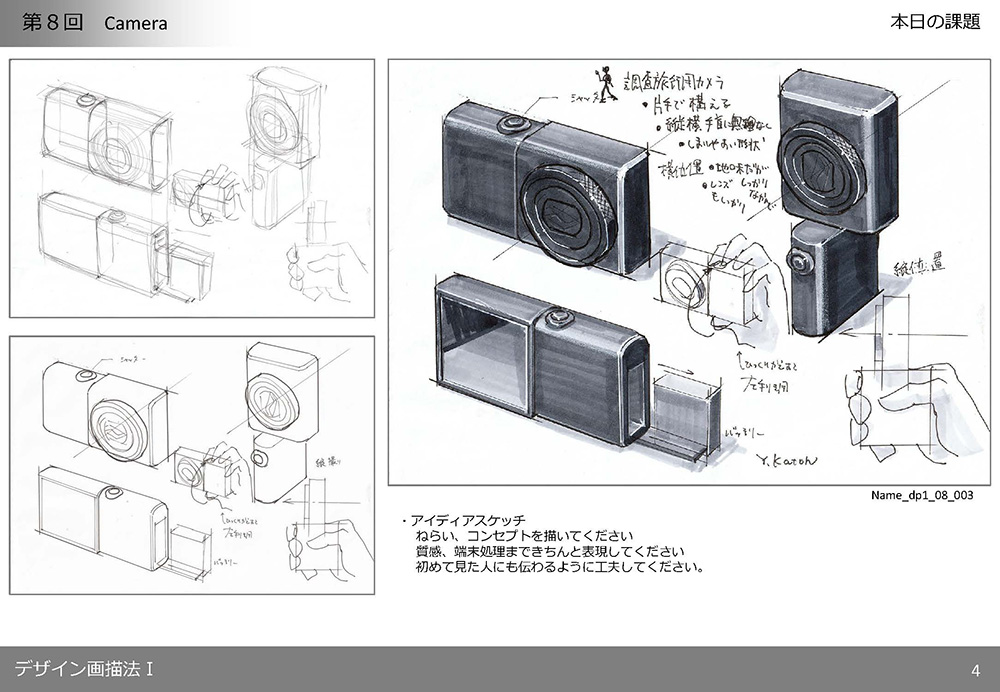

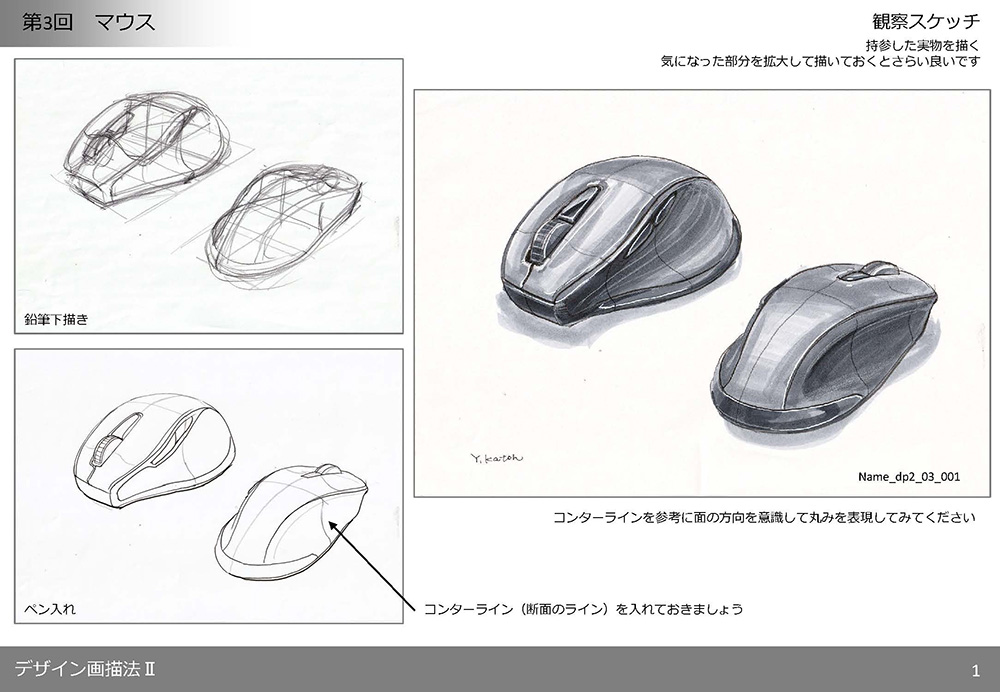

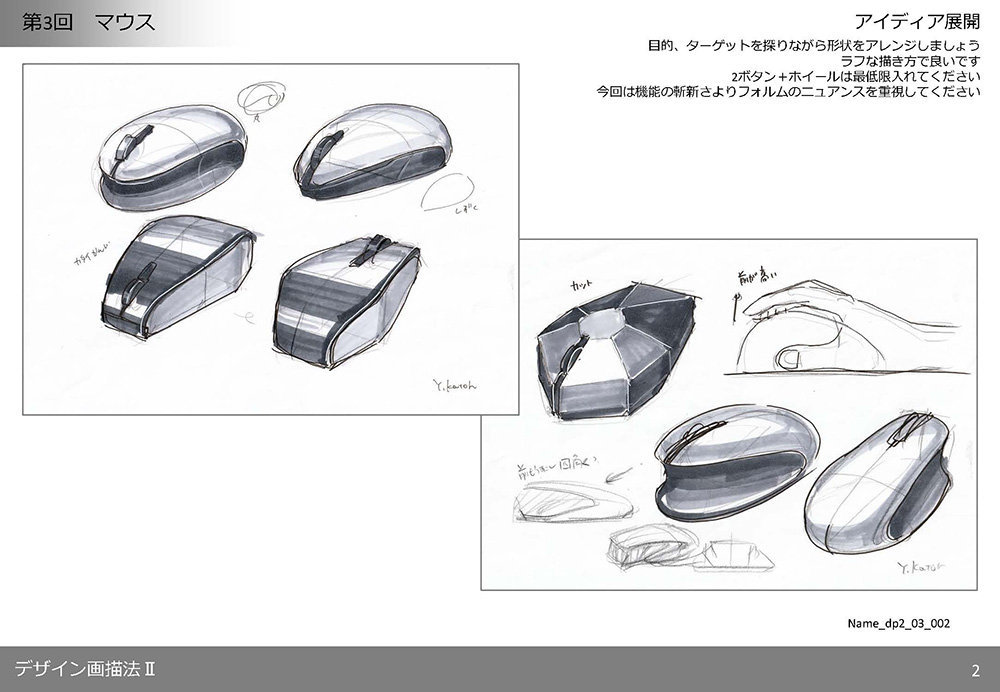

前期は1回の授業180分で実物の観察スケッチ、形状のアレンジのラフスケッチ、アイディアの仕上げのスケッチまでにしましたが、改めて考えると量は結構きついですね・・・。

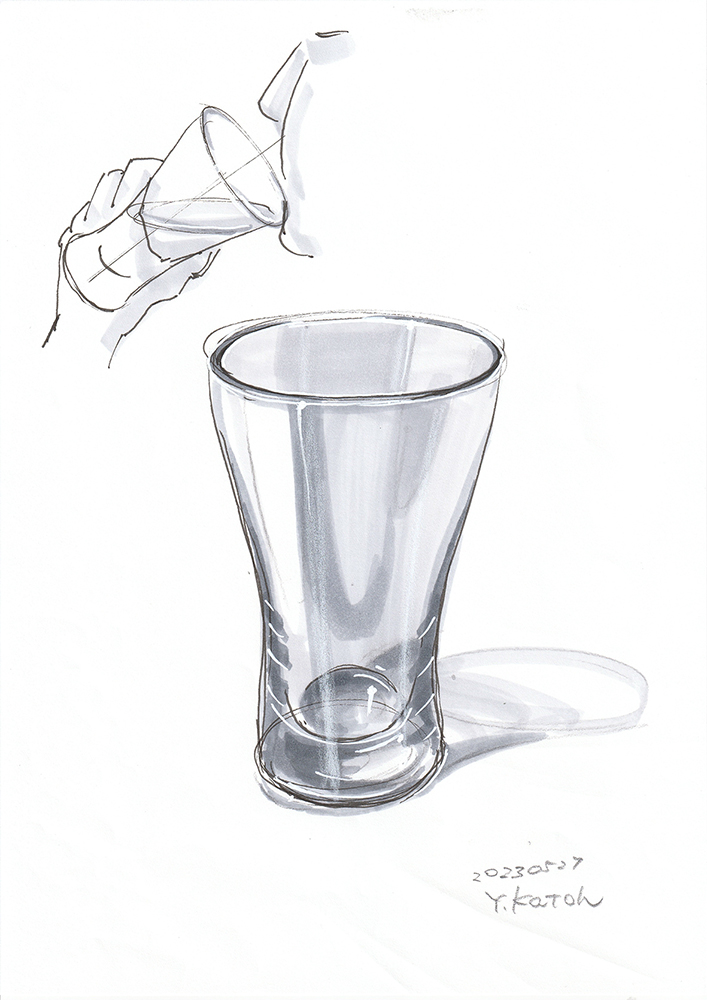

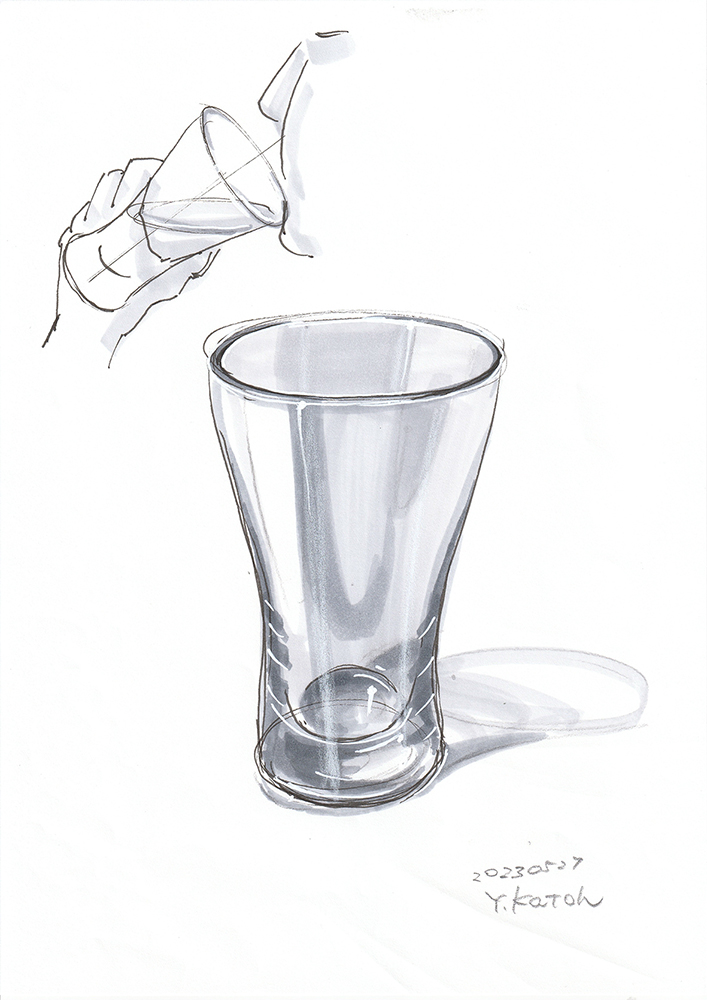

観察スケッチ

形状のアレンジのスケッチ

アイディアの仕上げスケッチ

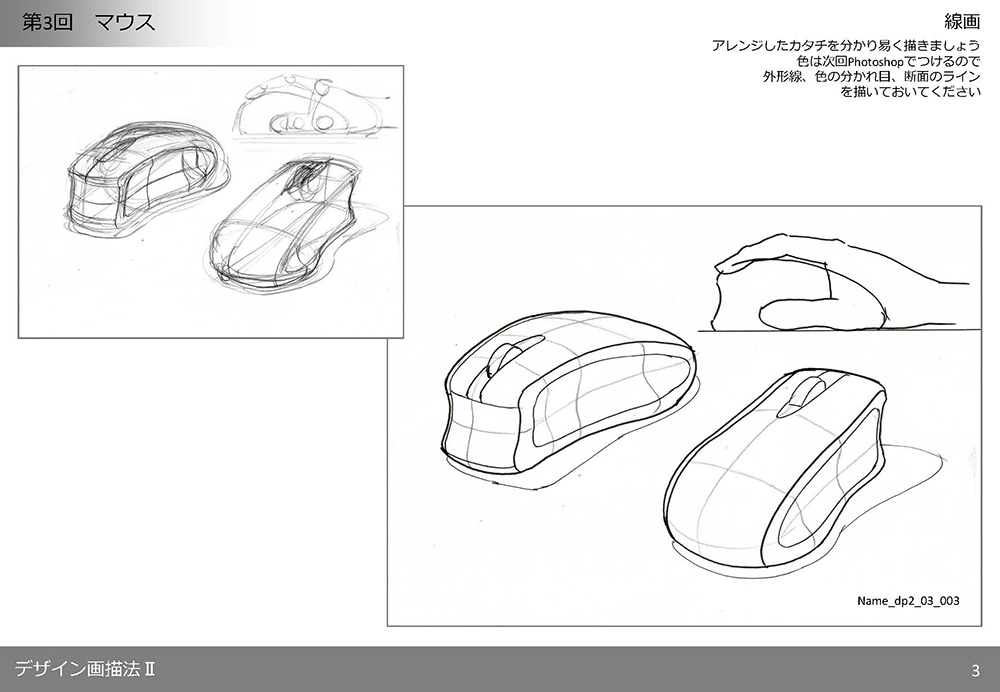

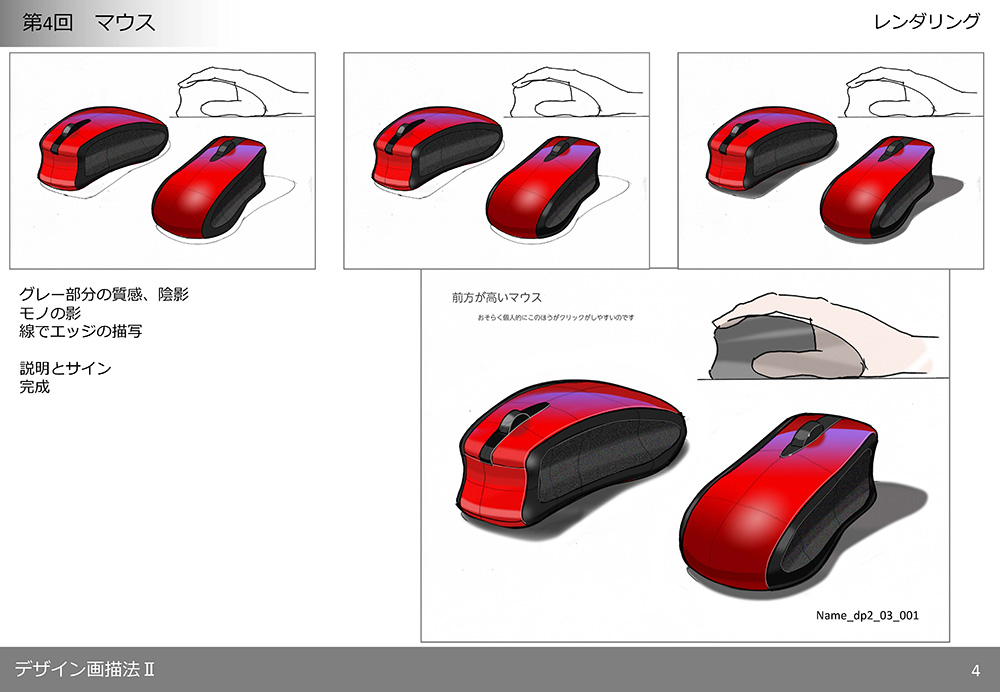

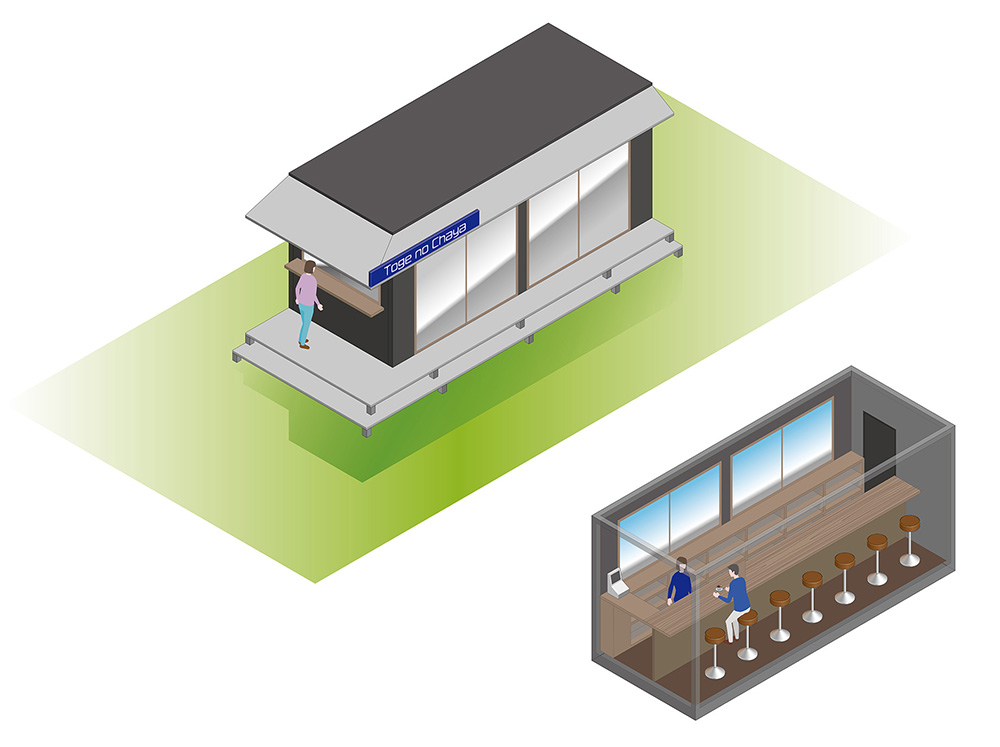

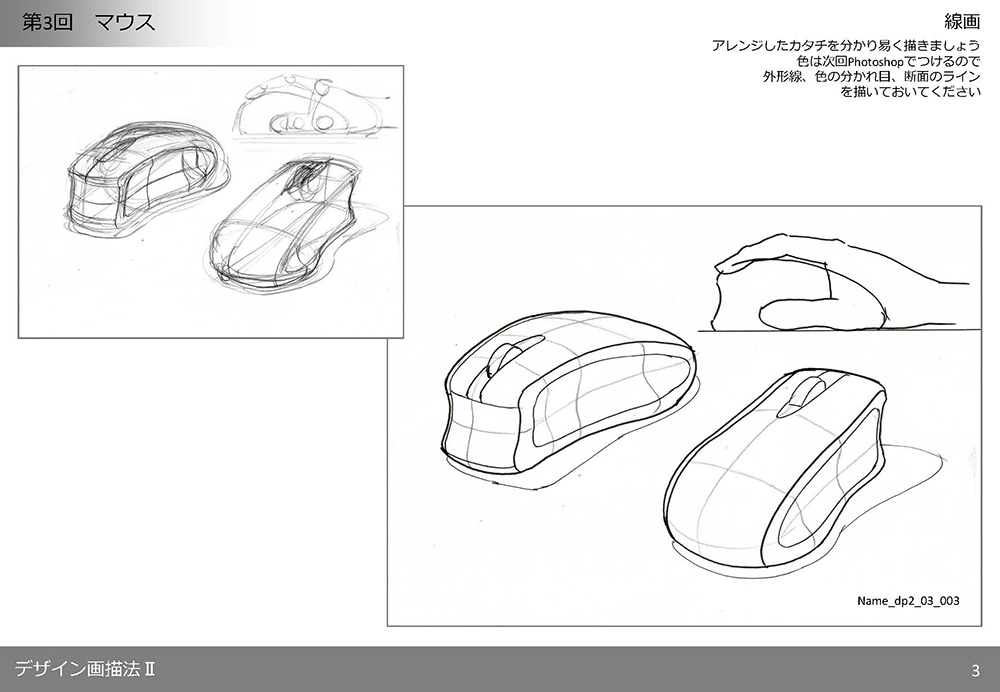

後期は2回で1つのテーマで1回目が観察スケッチ、アイディア展開、仕上げの下描きまで、2回目がソフトで仕上げでした。ソフトがスムーズに使えない方も多くて時間が足りなかったようです。私が描いてもテーマの難度、細部の表現のレレベルを調整しないと足りないですけども。細部書き出すと何日もかけられてしまいますし。学生さんの反応的にも後期はテーマも含めてレベルが少し高すぎたかな?こなす要素が多すぎだったか?と反省しています。

観察スケッチ

アイディアラフスケッチ

仕上げの下描き

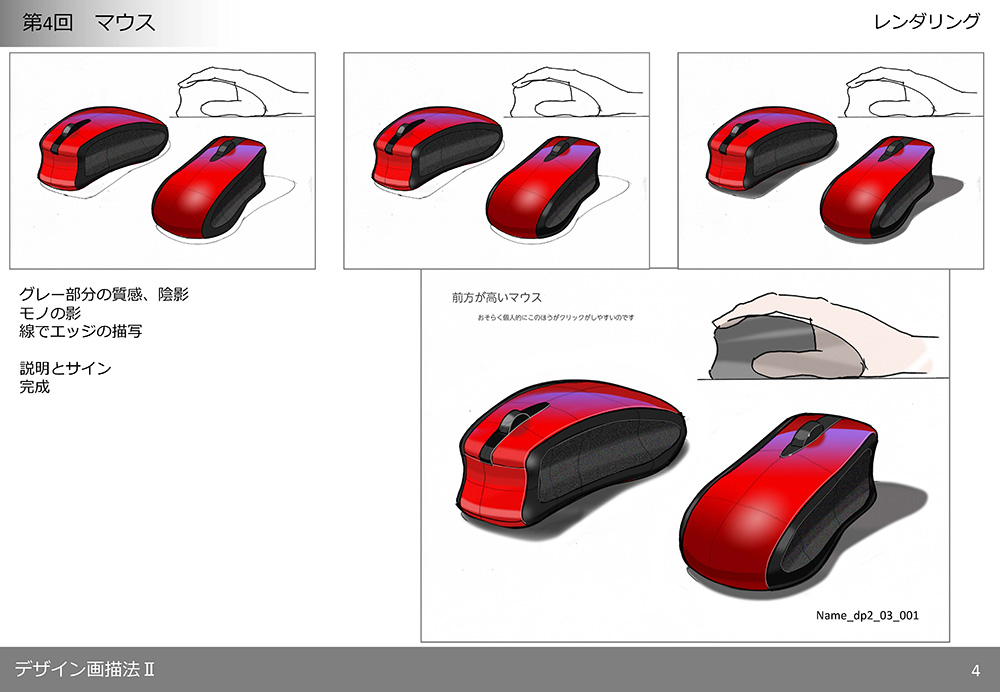

Photoshopでの仕上げの工程1

Photoshopでの仕上げの工程2

テーマで学生さんの反応が興味深かったものを挙げると

■やってみたいけど難しいかな?・・・やっぱり難しかったか

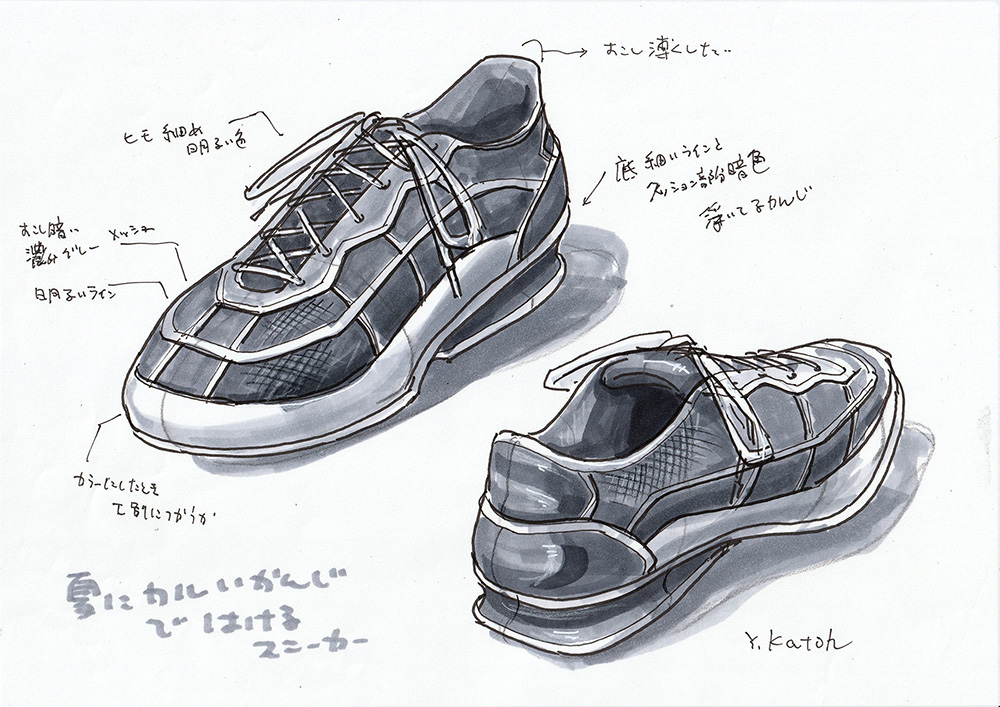

前期 シューズ

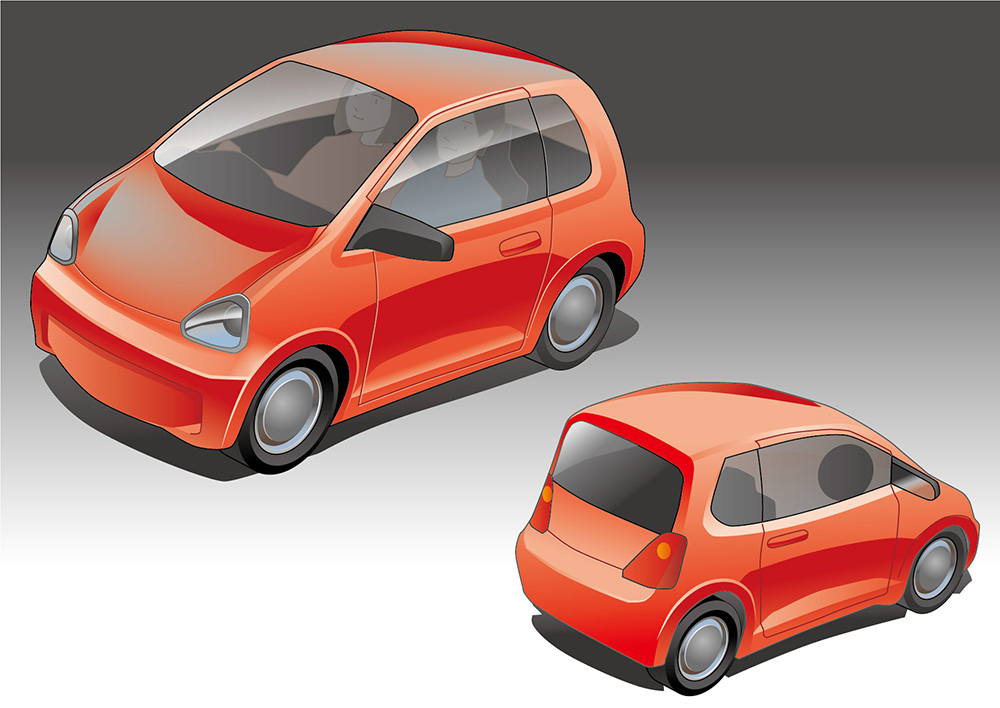

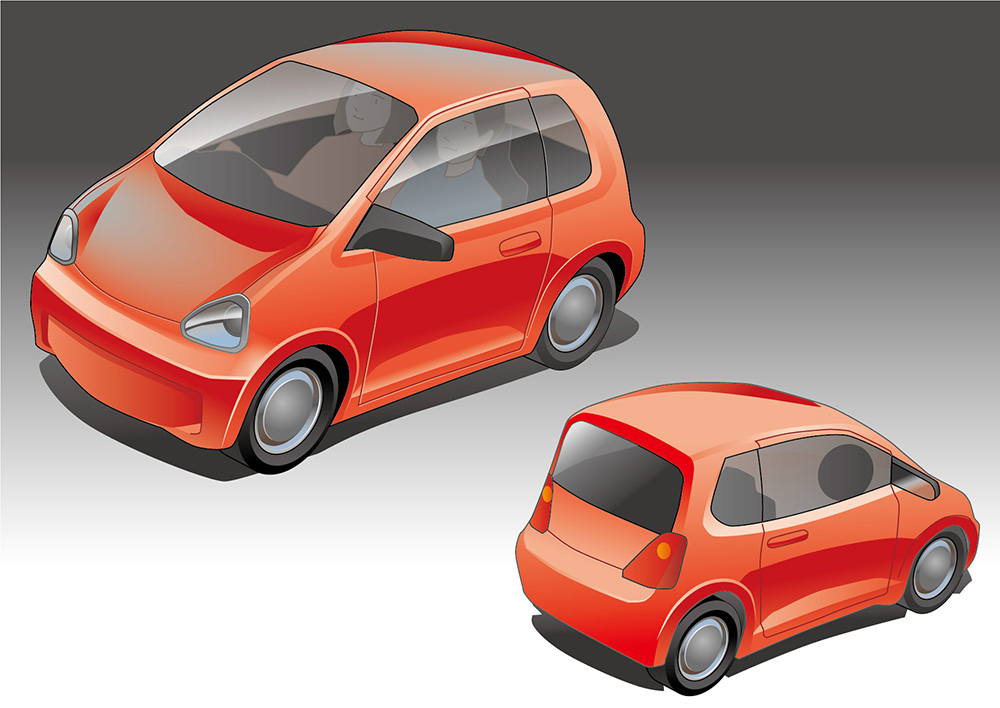

後期 2人乗りモビリティ(Illustrator)

■みなさん意外とうまかった

前期 グラス

後期 電気ポット

■私が不得意だったり専門知識不足なので迷ったけれども入れて良かった(学生さんのノリが良かった)

前期 アクセサリー1

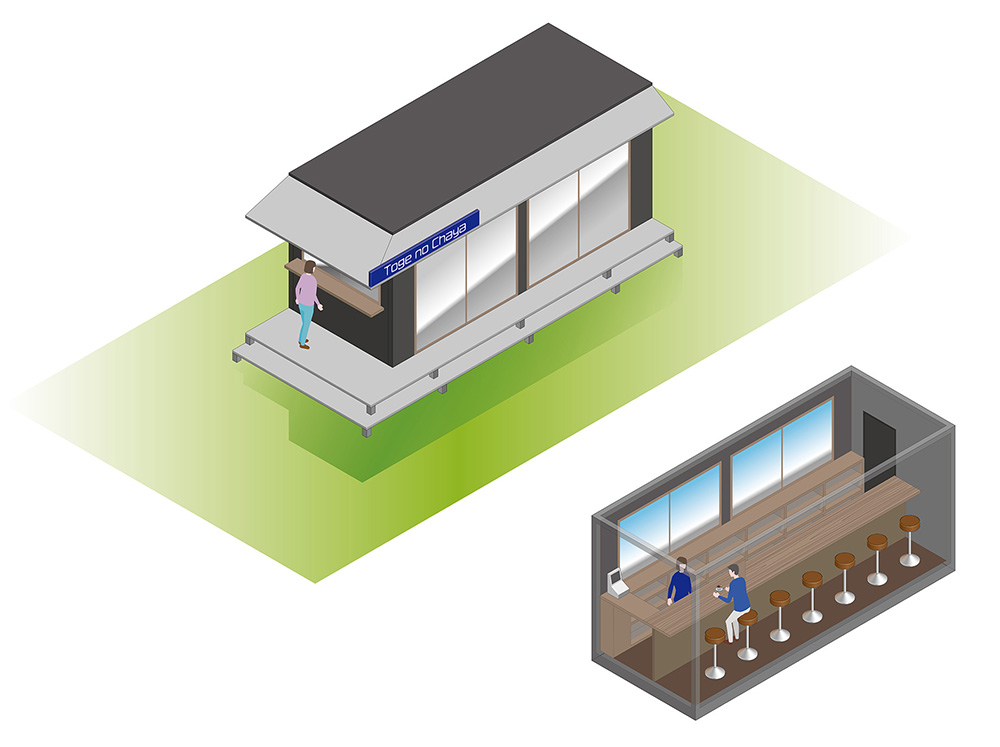

後期 コンテナショップ(Illustrator)

でした。(絵は私の描いたサンプルです)

やってみて興味深い反応がまだまだ沢山あったのでそれを参考にブラッシュアップしていきたいです。しかししんどかった。でも練習したので少し描けるようになっているかも。いや、こう並べると見せるほどのものでもないか・・・ではまた。

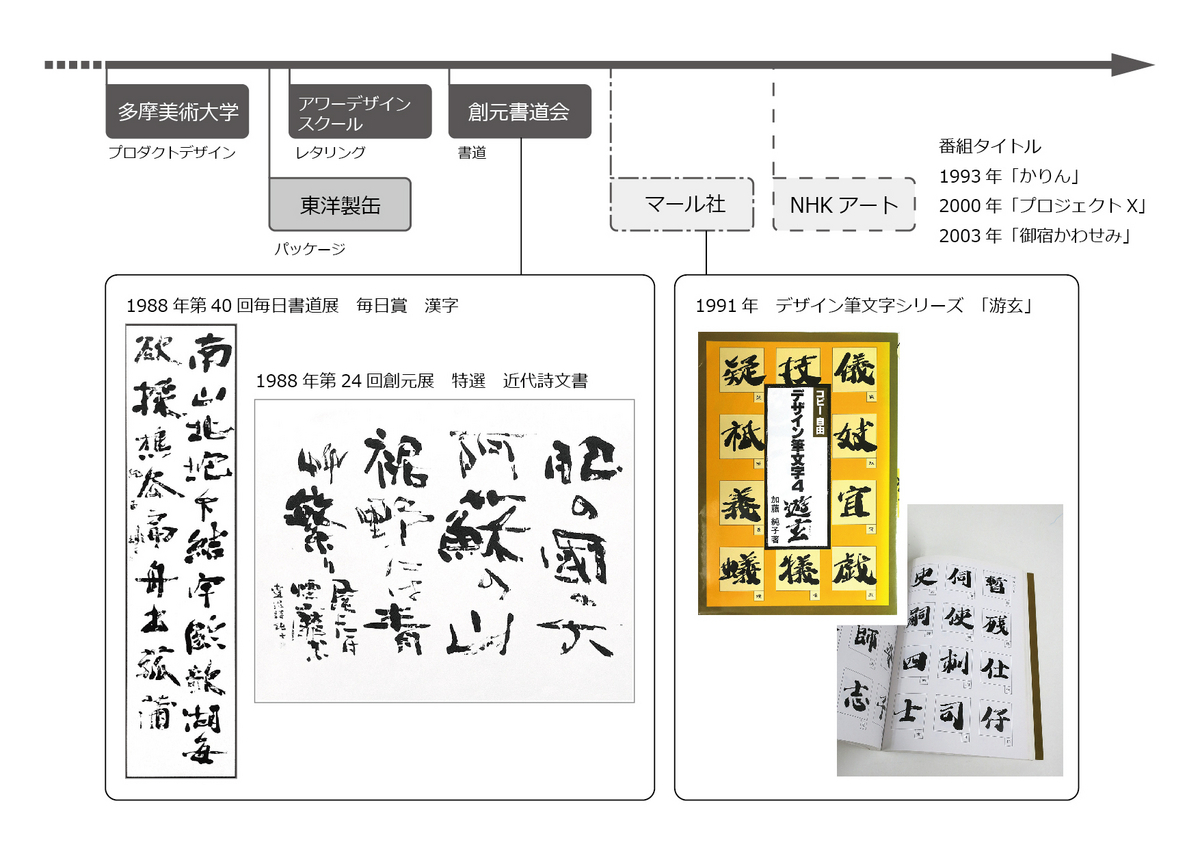

加藤 雄也

ナナヨンデザインラボ